Lors de la conception et de l’analyse de circuits électroniques de puissance dans des outils de simulation, garantir que ces systèmes restent suffisamment frais nécessite des modèles thermiques précis. Les ingénieurs utilisent largement des modèles thermiques à éléments discrets tels que les chaînes de Foster et de Cauer pour prédire les températures des dispositifs et le flux de chaleur. Bien que ces chaînes paraissent simples, elles présentent des complexités subtiles qui peuvent compromettre la précision des modèles et le comportement thermique.

Cet article est publié par pÉlectrique dans le cadre d’un partenariat exclusif de contenu numérique avec Bodo’s Power Systems.

Avec la demande d’une efficacité et d’une fiabilité toujours plus grandes dans l’électronique de puissance, le besoin de modèles thermiques précis dans les logiciels de simulation est essentiel pour améliorer la gestion thermique. Avec l’augmentation de la puissance de calcul, les modèles FEM thermiques de haute résolution des dispositifs uniques deviennent de plus en plus réalisables, permettant aux ingénieurs de capturer des comportements thermiques détaillés et d’optimiser le refroidissement. Cependant, cette complexité des modèles peut freiner les simulations au niveau système, rendant les modèles efficaces et optimisés en performance le choix privilégié. Dans ce domaine, les modèles de circuits thermiques, en particulier les réseaux en chaîne de type Cauer et Foster, se sont imposés comme un outil standard et puissant pour modéliser la dynamique de transfert de chaleur et les températures de jonction des semi-conducteurs. Malgré leur structure simple, ces modèles sont sujets à des pièges typiques, souvent enracinés dans une mauvaise compréhension des principes de base derrière les chaînes de Cauer et de Foster.

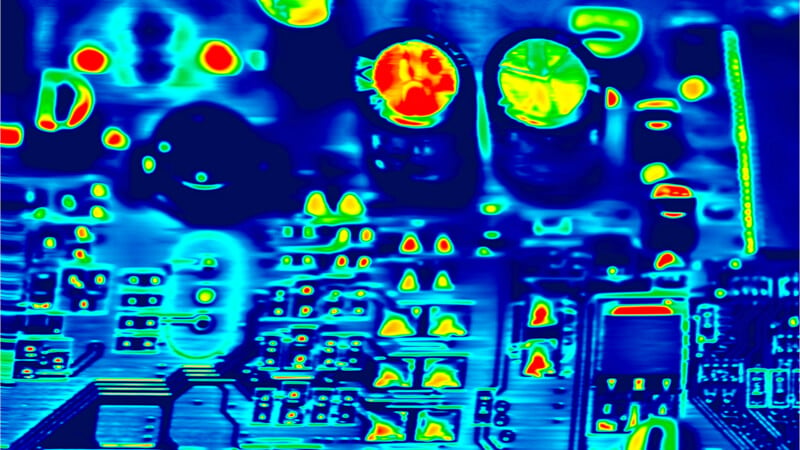

Image utilisée avec la permission de Adobe Stock

Comprendre les modèles thermiques de chaînes Cauer et Foster

Un circuit en chaîne de type Cauer est étroitement lié à une représentation physique d’un système thermique. Dérivées de la discrétisation de l’équation de la chaleur unidimensionnelle, les chaînes de Cauer modélisent le chemin thermique comme un réseau de résistances thermiques (Rth) et de capacités thermiques (Cth). Dans cette perspective, il devient clair pourquoi chaque paire R-C dans une chaîne de Cauer peut être considérée comme représentant une couche physique au sein du dispositif. Cette corrélation directe permet un ajustement intuitif du modèle basé sur les propriétés des matériaux et les dimensions géométriques. Par exemple, dans un dispositif semi-conducteur de puissance, la chaleur générée à la jonction doit passer par plusieurs couches avant de se dissiper dans l’environnement ambiant. En représentant chaque couche par une paire R-C, la chaîne thermique de Cauer capture en conséquence la dynamique d’écoulement de chaleur. Le choix de plus ou moins de paires R-C ajuste la résolution à laquelle le chemin de chaleur unidimensionnel est discrétisé, permettant un équilibre entre la complexité du modèle et le niveau de détail souhaité.

À l’inverse, les chaînes thermiques de type Foster offrent une approche abstraite de la modélisation de la réponse en température, où les paires R-C individuelles ne sont pas liées aux couches physiques. Au lieu de cela, l’ensemble des paires R-C représente collectivement le chemin thermique complet, se terminant à une température constante. Il existe une procédure mathématique claire pour transformer un ensemble de valeurs Rth et Cth de Foster en un ensemble correspondant de valeurs Rth et Cth de Cauer, et vice versa, avec une flexibilité dans l’agencement des paires R-C de Foster. Comme le visualise la Figure 1, les chaînes de Foster manquent d’une connexion directe à l’équation de chaleur physique mais, malgré leur nature abstraite, elles sont largement utilisées en pratique en raison de leur simplicité mathématique pour décrire la réponse thermique à un changement d’alimentation instantané. Cette simplicité permet d’extraire les valeurs Rth et Cth de Foster par ajustement de courbe de la courbe d’impédance thermique transitoire mesurée Zth. Pourtant, les pièges courants dans la mesure de la courbe Zth et l’obtention des valeurs appropriées Rth et Cth de Foster ne sont pas toujours faciles à repérer. Ici, nous soulignons quelques défis clés et présentons des solutions.

Figure 1. Relations entre le modèle Cauer, le modèle Foster et la perspective physique pour décrire les chemins thermiques. Image utilisée avec la permission de Bodo’s Power Systems []

Pièges courants dans la mesure et l’application

Analogues à la résistance électrique, définie par la loi d’Ohm comme le rapport de la tension à travers un résistor au courant qui le traverse, R=U/I, la résistance thermique peut être caractérisée par la différence de température à travers un résistor thermique par rapport au flux de chaleur passant à travers lui, Rth=ΔT/P. Dans le cas transitoire, il peut alors sembler intuitif de traiter les différentes parties d’un chemin thermique comme des entités de type résistor uniques, c’est-à-dire comme des réseaux à un port. Cependant, cela impliquerait que la division Zth(t)=ΔT(t)/P donne une courbe d’impédance thermique transitoire unique pour le chemin thermique en question. Malheureusement, ce n’est pas le cas. En fait, la forme de la courbe Zth(t) peut varier considérablement selon la manière dont la température de référence à la fin du chemin thermique change pendant la mesure. La Figure 2 illustre comment ΔT(t) diffère pour deux chemins physiques et thermiques identiques représentés comme des chaînes de Cauer, selon la manière dont le chemin est prolongé. Étant donné que les chaînes de Cauer sont connectées en interne à un sol thermique, elles vont au-delà du concept de simple réseau à un port.

Les chaînes de Foster, en revanche, sont des réseaux à un port qui produisent deux profils de température identiques lorsqu’elles sont utilisées à la place des chaînes de Cauer présentées dans la Figure 2. Les chaînes de Foster ne doivent pas être connectées en série, car cela échoue à capturer de manière précise la physique du flux de chaleur thermique le long du chemin, ce qui entraîne un modèle défectueux pour représenter le comportement thermique. Reconnaître que les chaînes de Foster doivent représenter l’ensemble du chemin thermique plutôt que des segments individuels souligne l’importance de maintenir une température constante à la fin du chemin lors de la mesure des courbes Zth(t). Bien que cela puisse sembler moins intuitif, le « chemin entier » peut également faire référence, par exemple, à un chemin jonction-à-boîtier, tant que la température du boîtier reste constante pendant la mesure. Une courbe mesurée entre la jonction et le boîtier peut alors servir de base pour dériver des paramètres R-C de Cauer à partir d’un modèle de Foster bien ajusté. Cette chaîne de Cauer résultante, avec sa relation étroite au terme de l’équation de la chaleur physique, peut ensuite être intégrée dans un modèle de Cauer plus vaste qui s’étend, par exemple, de la jonction à l’environnement ambiant. Cela évite la connexion en série des chaînes de Foster, qui est incorrecte, comme décrit précédemment. Ensuite, nous nous penchons sur ce que signifie obtenir un modèle de Foster bien ajusté.

Figure 2. Un simple modèle PLECS démontrant comment des chemins thermiques identiques, représentés comme des chaînes de Cauer, affichent un comportement thermique différent selon la manière dont le chemin est poursuivi. Image utilisée avec la permission de Bodo’s Power Systems []

Subtilités dans le processus d’ajustement de courbe

La simplicité avec laquelle le modèle Foster décrit Zth(t) entraîne également certains pièges courants dans le processus d’ajustement de courbe. Étant donné la fonction mathématique utilisée pour ajuster le modèle Foster à une courbe d’impédance, Zth(t)=Σi Ri (1 – e-t/τi), avec des constantes de temps τi =Ri Ci, il devient évident qu’un seul terme dans la somme peut être divisé en deux contributions séparées ayant la même valeur de τ sans changer la forme de la courbe. Cette subtilité peut amener l’algorithme d’ajustement de courbe à retourner plusieurs valeurs de τ qui sont très proches les unes des autres. En pratique, cela peut devenir problématique lorsque des paramètres Foster sont fournis pour un chemin thermique destiné à être inclus dans un réseau thermique étendu, comme des paramètres Foster jonction-à-boîtier. Lorsque ces paramètres sont convertis en un modèle de Cauer pour intégration dans un chemin plus large, des capacités thermiques irréalistes peuvent considérablement impacter le flux de chaleur modélisé et, par conséquent, la température de jonction prédite. Un exemple est montré dans le Tableau 1, tiré de la fiche technique officielle d’un dispositif IGBT. En raison de la proximité des valeurs τ3 et τ4, les paramètres Cauer dérivés entraînent une capacité thermique totale de 25 MJ/K–équivalente à environ 65 tonnes de cuivre–retardant considérablement le flux de chaleur de la jonction au boîtier.

Tableau 1. Exemple de paramètres Foster pour Zth,JC avec des valeurs de τ3 et τ4 proches, fournis dans une fiche technique de dispositif IGBT.

| i | 1 | 2 | 3 | 4 |

| ri [K/W] | 0.0039 | 0.04368 | 0.03203 | 0.00789 |

| τi [s] | 8.56Ε-4 | 0.0279 | 0.0913 | 0.0914 |

Une autre subtilité qui découle de la fonction d’ajustement Zth(t) du modèle Foster est qu’une couche R-C supplémentaire avec un grand τ et une petite R peut être ajoutée à la chaîne Foster sans modifier sensiblement la forme de la courbe Zth(t). Cependant, supposons que l’algorithme d’ajustement de courbe introduise ainsi une couche Foster supplémentaire. Dans ce cas, cela peut entraîner des capacités thermiques irréalistes lorsqu’elles sont converties en un modèle de Cauer, provoquant potentiellement un retard substantiel dans le flux de chaleur.

PLECS a une solution pour éviter ces subtilités lorsque l’on ajuste un modèle Foster. Avec la version 4.9 de PLECS, nous avons introduit un algorithme qui détecte automatiquement ces problèmes et permet aux utilisateurs de les corriger d’un simple clic. Les Figures 3a et 3b montrent comment PLECS détecte les deux problèmes dans les paramètres Foster de l’exemple d’une fiche technique officielle et fournit une solution.

Figure 3a. La nouvelle fonctionnalité ‘Fix Coefficients’ dans PLECS 4.9 détecte automatiquement les problèmes dans les paramètres du modèle Foster, mis en évidence en rouge. Image utilisée avec la permission de Bodo’s Power Systems []

Figure 3b. Aperçu des valeurs corrigées affichées dans une fenêtre séparée. Image utilisée avec la permission de Bodo’s Power Systems []

Le niveau suivant : modélisation du crosstalk thermique

En s’appuyant sur les fondements des chaînes thermiques, les ingénieurs ont développé des réseaux sophistiqués pour modéliser des comportements plus complexes, tels que le crosstalk thermique, où le chauffage d’une puce affecte les températures des puces voisines. Il est important de se rappeler que cette approche, qui utilise des réseaux de chaînes thermiques arbitrairement ramifiés, n’est valide que si l’on suppose un flux de chaleur unidimensionnel le long des chemins physiques. De plus, une mesure isolée de ces chemins, avec des températures de référence devant rester constantes, est nécessaire pour déterminer des valeurs R-C précises pour les chaînes. Étant donné les défis pratiques pour atteindre ces conditions, nous présentons une approche plus accessible pour modéliser le couplage thermique à l’aide de chaînes thermiques.

Suivant une approche similaire à celle du choix entre le modèle Cauer basé sur la physique et le modèle Foster plus abstrait mais utile, nous visons une approche boîte noire pour le crosstalk thermique, capturant les interactions thermiques sans détailler les mécanismes physiques par lesquels les sources de chaleur voisines s’influencent mutuellement. En supposant que les contributions des sources de chaleur puissent être séparées, nous pouvons nous interroger sur la façon dont un changement d’unité étape de puissance appliqué à une puce affecte l’augmentation de température transitoire à une autre. Cette approche mène naturellement à la description mathématique d’une matrice d’impédance thermique, où chaque élément de matrice fournit la réponse exacte à cette question. De plus, cette description matricielle pratique permet la mesure directe et simple de chaque élément de matrice d’impédance thermique transitoire.

Figure 4. Depuis PLECS 4.8, l’option Description du paquet thermique permet aux utilisateurs de définir une matrice d’impédance thermique, permettant la modélisation du crosstalk thermique à travers les éléments de matrice hors-diagonale. Image utilisée avec la permission de Bodo’s Power Systems []

Bien que le concept d’utilisation de matrices d’impédance thermique ne soit pas nouveau en modélisation thermique, un défi clé est de tenir compte avec précision non seulement du comportement correct en température, mais aussi du flux de chaleur correct quittant un système couplé thermiquement afin que le chemin thermique puisse être étendu d’une manière physiquement significative. Dans PLECS, nous abordons ce défi en intégrant des chaînes de Cauer dans une représentation d’état issue d’une matrice d’impédance définie par l’utilisateur. La manière dont la représentation d’état est construite garantit que les flux de chaleur mesurés individuellement à partir de chaque dispositif sont correctement récupérés. La Figure 4 montre comment la matrice d’impédance thermique est intégrée dans PLECS dans la fenêtre de Description du paquet thermique. En cliquant sur les éléments de matrice individuels, les utilisateurs peuvent fournir des paramètres Foster ou Cauer pour définir chaque élément Zi,j(t).

Un outil simplement efficace

Malgré (ou peut-être à cause) de leur simplicité, les modèles thermiques Foster et Cauer sont largement utilisés comme des outils hautement efficaces pour analyser le comportement thermique des systèmes électroniques de puissance. Comprendre la base physique du modèle Cauer et la nature abstraite du modèle Foster est inestimable pour éviter les pièges courants dans la mesure, l’ajustement de courbe et l’intégration des modèles thermiques. Les avancées récentes dans PLECS incluent des mécanismes intégrés pour détecter les problèmes courants dans la modélisation des circuits thermiques, soutenir le développement de modèles plus fiables et simplifier considérablement la modélisation du crosstalk thermique. La quête du refroidissement, après tout, concerne plus que la seule gestion de chaleur ; il s’agit d’utiliser ces modèles pour améliorer la fiabilité et la performance, établissant de nouvelles normes d’innovation dans l’électronique de puissance.

Cet article est initialement paru dans Bodo’s Power Systems [] magazine.